Dia 25 de agosto de 1943: a inauguração do Marco em Memória às Moças Operárias, no pátio em frente ao pavilhão reconstruído após a trágica explosão

Jovelina a Costa Lima Bueno mora às margens da BR-116, bem em frente ao acesso da antiga Metalúrgica Gazola. Do apartamento 506 do Condomínio Bergamo, a senhora de 80 anos não consegue avistar os antigos pavilhões da empresa, tampouco o obelisco que homenageia as operárias vítimas da grande explosão de 22 de julho de 1943. Dona Jovelina também não conhece o Memorial Gazola, espaço que, desde 2013, resgata a trajetória da empresa – especialmente o período da Segunda Guerra Mundial, quando a Gazola Travi foi declarada de interesse militar pelo Exército Brasileiro.

É dessa fase, aliás, que dona Jovelina, nascida em 1938, tem as piores lembranças. Foi a época em que a menina de apenas cinco anos acompanhou de perto, juntamente com os pais e irmãos mais velhos, o sofrimento da irmã Anoema da Costa da Lima, a vítima da Gazola esquecida pela história oficial. Neste sábado, a partir das 13h30min, parte dessa história, que por mais de sete décadas permaneceu soterrada, virá novamente à tona em forma de um reconhecimento público: o descerramento de uma placa extra homenageando “a última vítima”.

A placa com o nome de Anoema passará a acompanhar a instalada 75 anos atrás, homenageando as outras sete moças: Graciema Formolo, Maria Bohn e as irmãs Julia e Olívia Gomes, mortas na hora da explosão; Tereza Morais e Irma Zago, que sucumbiram após uma semana internadas no Hospital Pompéia; e Odila Gubert, a sobrevivente, que teve a perna amputada em 1943 e faleceu 60 anos depois, em 2003.

Última a “tombar como um soldado pela Pátria” naqueles tempos de guerra, Anoema teve sua história recuperada pelo autor desta reportagem no início do ano. Publicada em 14 de janeiro, data da morte da jovem em 1945, a matéria inspirou também a edição 2018 do Cetec Festival, na Universidade de Caxias do Sul. As peças, encenadas pelos estudantes do Ensino Médio, surgiram a partir do mote “Por que essa história merece ser contada”. De lá para cá, porém, a história de Anoema ganhou algumas “atualizações”.

Durante o tratamento de Anoema em Porto Alegre, o pai, Archemimo da Costa Lima, chegava a passar mal.

– Naqueles tempos de guerra, teve uma hora que começou a faltar anestesia. E os médicos tiravam os estilhaços de ferro do corpo dela “no seco”. Ela gritava de dor, mas aguentava. Meu pai chegava a desmaiar – conta dona Jovelina.

À família, os médicos diziam que Anoema não iria sobreviver, tamanha a quantidade de fragmentos de chumbo depositados na cabeça.

– Ela não podia ter emoções fortes, qualquer coisa afetava a cabeça – completa a irmã Aracilda da Costa Lima Piazza, 89 anos.

Talvez por isso, Anoema não tenha sido informada pela família que o noivo, um alemão repatriado de nome Eugênio, tenha ido lutar na Itália à época da explosção. A desculpa da família era sempre a mesma: ele estava em uma missão e voltaria dentro de alguns meses.

Eugênio retornou. Foi logo após o famoso 8 de maio de 1945, o Dia da Vitória, data formal da capitulação do Terceiro Reich ante às forças aliadas. Sem comunicação com a família, mesclou a alegria do fim da guerra com o choque recebido por aqui: Anoema havia falecido há menos de quatro meses.

Ao contrário de Anoema, que teve a cabeça raspada devido às perfurações e usou um turbante praticamente até morrer, Odila Gubert não permitiu que lhe cortassem o cabelo. Em entrevista ao jornalista Clever Moreira, na edição do Pioneiro de 22 e 23 de março de 2002, pouco antes de morrer, ela detalhou a chegada ao hospital.

Após ser resgatada das ruínas pelo irmão Rosalino e pelo cunhado Artêmio, a jovem foi colocada sobre um caminhão e levada ao Pompéia. Os dois, mais a irmã Rosalba Gubert, também trabalhavam na fábrica. No hospital, Odila viu as outras vítimas terem os tufos enegrecidos cortados pelas enfermeiras – em função da grande quantidade de pólvora e das queimaduras –, mas não se sujeitou ao procedimento.

“A jovem sofreu ferimentos por todo o corpo, até hoje marcado por 21 cicatrizes de lesões, causadas por estilhaços de projéteis”, descreveu a matéria de 2002, seguindo o mesmo tom dado pelo jornal O Momento em 24 de julho de 1943:

“A seção onde ocorreu a primeira detonação era efusivamente ocupada por operárias. A maioria delas foi atingida pelo material que desabou do teto. Algumas das vítimas foram atingidas na face, ficando horrivelmente deformadas, enquanto outras apresentam queimaduras e escalpelo total”.

Já em 2011, Edite Gubert relatou parte do que ocorreu com a irmã no documentário Aos Olhos de Santa Bárbara, dirigido pelo jornalista André Costantin:

“A Odila foi a última que foi tirada de baixo dos escombros. Ela arrumou um lugarzinho...., que ela conseguiu botar uma mão pra fora. Aí é que eles viram...”

O mesmo filme também reproduz o único testemunho em vídeo que Odila deixou. Foi há 20 anos, em 1998, quando o historiador Juventino Dal Bó e a servidora municipal Marcia Dall’Ago visitaram a casa onde ela residia com as irmãs, no interior de Caxias. O dramático depoimento, que originalmente integrou o documentário Outras Mulheres, dura apenas 19 segundos, mas resume um sofrimento de 60 anos:

“De repente, eu tava trabalhando com a cabeça baixa… Quando vi, tava embaixo de toda a casa, que caiu por cima. Tinha dentro um ferro aqui, entrou por aqui e tiraram por aqui. Eu completei 21 anos quando eu tava ali no hospital (...), que eles me cortaram a perna sem me dizer pra mim. Se eles tivessem me dito, eu dizia: cortem fora o pescoço de uma vez, que então se termina a minha vez...”

Odila Gubert, conhecida como “a sobrevivente da explosão”, faleceu em 2003, aos 80 anos.

Geny Formolo, assim como Jovelina da Costa Lima Bueno, também mora a poucos metros da antiga Metalúrgica Gazola. Da casa de número 204 da Rua Conselheiro Dantas, ela enxerga o bosque que esconde a BR-116 e o terreno onde, 75 anos atrás, trabalhavam Graciema e Aurora, duas das quatro irmãs. Filhas de Maria e Montrose Formolo, as jovens não desejavam mais atuar nas propriedades rurais da família e convenceram o pai, bastante rígido, a deixá-las começar na firma, recém-inaugurada perto de casa.

Eram de Montrose Formolo as terras compradas pelo empresário José Gazola para instalar a fábrica de munições, após a Gazola Travi ser encampada pelo Exército Brasileiro, em 1942. Como a produção de artefatos bélicos para as tropas brasileiras em combate na Itália seria algo sigiloso, o pavilhão obrigatoriamente teria de ser instalado longe da matriz, localizada no Centro.

– O terreno do meu pai foi cortado ao meio, quando a estrada (BR-116) começou a ser feita, daí ficamos morando na parte de baixo, e a Gazola, do outro lado da estrada, lá em cima – conta dona Geny, 84 anos.

No pavilhão principal, Graciema, 16 anos, e Aurora, 15, dividiam a mesa de trabalho com outras duas irmãs: Julia e Olívia Gomes, de 16 e 18 anos, respectivamente. Enchiam os cartuchos de pólvora, manuseavam granadas e espoletas e , sempre no período matutino. A rotina das adolescentes, e da cidade inteira, foi bruscamente interrompida perto das 9h daquele 22 de julho de 1943, quando “tudo voou pelos ares”. Graciema, Julia e Olívia morreram na hora.

– A Aurora costumava dizer que, “quando viu, estava lá fora, salva” – conta Geny.

Montrose Formolo e a filha mais velha, Dozolina Formolo Roglio, hoje com 94 anos, subiram o morro ao som do primeiro estampido. Lá, reconheceram Graciema pela blusa: o rosto estava desfigurado.

– Depois de constatada a morte no hospital, meu pai trouxe a Graciema para ser velada em casa – completa a irmã.

A decisão do pai, porém, desagradou o Exército, que não permitiu o mesmo às famílias das outras vítimas: todas deveriam ficar no hospital. Foi do Pompéia que saíram, na manhã de 23 de julho, os corpos das irmãs Olívia e Júlia Gomes e de Maria Armanda Bohn. Da casa do bairro Lourdes, saiu Graciema.

Conforme lembra dona Geny, todos os caixões foram carregados por militares, a pé, até a esquina da Av. Júlio de Castilhos com a Rua Dr. Montaury, em frente à antiga Óptica Caxiense. De lá, as quatro “rumaram” à Catedral Diocesana, onde ocorreu uma espécie de velório coletivo. Após as bênçãos e homenagens solenes, Maria e as irmãs Gomes foram conduzidas, também em cortejo a pé, para a Necrópole Municipal. Graciema seguiu para o cemitério de Lourdes, pela Av. Júlio de Castilhos.

– Ela gostava demais de passear no centro e arredores da praça, fazer o footing de domingo, mas meu pai nunca deixava. Lembro que ela dizia: “vou passear na Júlio, nem que seja depois de morta” – emociona-se dona Geny.

Assim foi.

Aliás, elas existiram, mas apenas por algumas horas.

Reno Mancuso era filho do italiano Domingos Mancuso, o único fotógrafo a registrar, em apenas dois negativos de vidro, o momento exato da chegada do trem a Caxias, em 20 de junho de 1910. Seguindo os passos do pai, o jovem Reno mesclou o trabalho no estúdio “Foto Mancuso”, a partir de 1937, com a atuação como fotógrafo da polícia civil, até meados de 1952 – foi ele o único autorizado a entrar no Parque de Exposições da Festa da Uva de 1950 para documentar o incêndio que destruiu parte do recinto e o famoso monomotor Duque de Caxias, em 17 de fevereiro daquele ano.

Em 22 de julho de 1943, Reno Mancuso também foi o único “retratista” a ter permissão dos agentes para circular entre os escombros da fábrica de munições da Gazola e captar o ocorrido. As imagens, provavelmente, integrariam o inquérito policial, mas Reno resolveu “antecipar” o acidente a quem quisesse ver. Voltou ao estúdio, ampliou as fotos e expôs na calçada em frente à loja, então localizada na Avenida Júlio Castilhos, ao lado do Clube Juvenil.

– Formaram-se filas de quase uma quadra para ver. Poucos minutos depois, chegou o camburão – recorda o aposentado Renan Carlos Mancuso, 66 anos, filho caçula de Reno.

Os militares recolheram as fotos e levaram Reno para prestar esclarecimentos no quartel, visto que tudo que acontecia dentro da Gazola naqueles tempos de guerra era sigiloso e monitorado pelo Exército Nacional.

– Ele ficou detido até explicar que prestava serviços à polícia – conta.

Renan nasceu em 1952 e cresceu ouvindo essa história do pai. Até hoje, nunca soube sobre o real destino das fotos, mas acredita que elas tenham sido destruídas na época mesmo:

– Nunca teremos essa certeza…

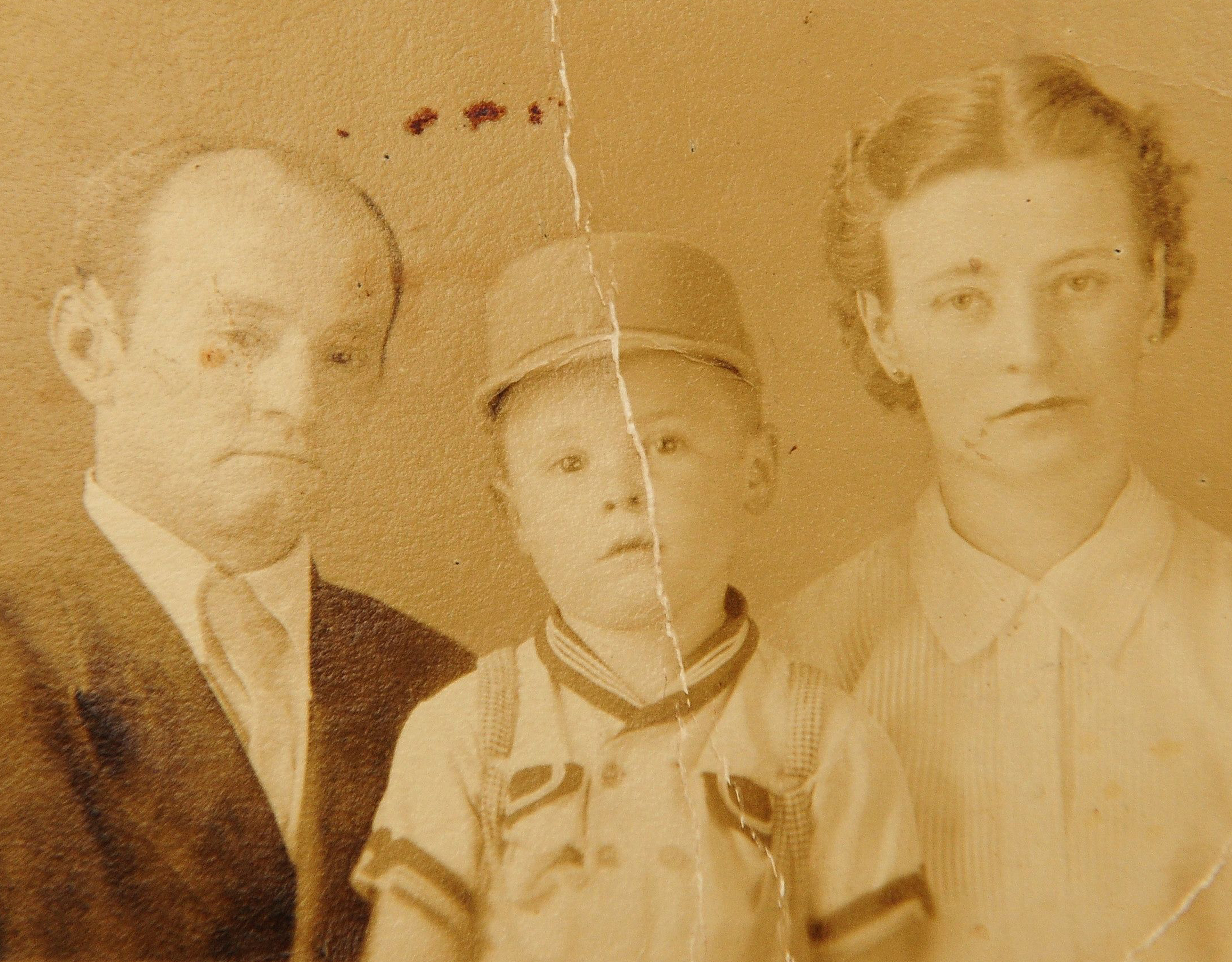

Se as fotos do dia da explosão desapareceram, as da solenidade que recordou a tragédia e homenageou as vítimas, cerca de um mês depois, foram devidamente salvaguardadas. Falamos da cerimônia de 25 de agosto de 1943, quando o fotógrafo Giacomo Geremia respondeu pela sequência de poses que marcou a inauguração do Marco em Memória às Moças Operárias.

Integrantes do acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e do próprio Memorial Gazola, as 12 imagens trazem momentos da inauguração do obelisco, da celebração cívico-militar no pátio e do descerramento da famosa placa de bronze com os nomes das vítimas. Duas dessas fotos, porém, ganharam outros contornos na última semana, às vésperas do aniversário de 75 anos da tragédia, neste domingo.

Luiz Carlos Dalle Molle nasceu em 28 de dezembro de 1948, cinco anos após a explosão da Gazola, mas tem parte de sua trajetória atrelada ao episódio. A mãe, Lucia Dalle Molle, trabalhava na fábrica de munições junto a dezenas de outras moças com idades entre 14 e 20 anos. Provavelmente, conhecia Odila, Graciema, Irma, Olívia, Júlia, Maria, Tereza e Anoema – tanto que, saída ilesa do desastre, Lucia acabou tomando a linha de frente na hora de resgatar as companheiras sob os destroços.

“Enfrentando toda a sorte de perigos e por vezes arriscando a vida, com o espanto de todos, atirou-se heroicamente sobre os escombros e chamas, sobraçando e retirando as colegas feridas. Indiferente ao ameaçador perigo e toda ensanguentada, Lucia, com sua bravura, concitou os homens ali presentes a secundarem-na”, destacou o texto publicado na edição de 24 de julho de 1943 do jornal O Momento.

Mas o reconhecimento mesmo veio no dia 25 de agosto, data de inauguração do obelisco em homenagem às vítimas. Durante a cerimônia, a jovem de 20 anos foi condecorada com uma medalha por um oficial do Exército, momento eternizado em duas fotografias. Uma delas foi reproduzida na coluna Memória, do Pioneiro, no último dia 11 de julho. A outra, estampa esta edição. Ambas pegaram de surpresa o único filho de Lucia.

Aos 68 anos, seu Luiz não conhecia nenhuma das imagens. Da mãe, além de lembranças espaçadas, ele guardava apenas a surrada carteira de trabalho e algumas poucas fotos, dotadas de rasuras e amareladas pelo tempo. Entre elas, a que por anos acompanhou o quadro com a menção honrosa da direção da Gazola elogiando a coragem da jovem no dia da explosão (ao lado).

– O quadro e o certificado se perderam com o tempo, mas a medalha e a foto, não – diz o senhor, que neste sábado também deve participar, com a esposa e os filhos, da cerimônia na sede da antiga metalúrgica.

A conversa com seu Luiz permitiu ainda mapear a trajetória de Lucia, a partir das marcações na carteira profissional. Depois de deixar a Gazola, em 1946, ela atuou como auxiliar no Laboratório Rajá, uma fábrica de inseticidas localizada na Av. Júlio de Castilhos, 934. Na sequência, em 1947, transferiu-se para Porto Alegre, onde trabalhou na Fábrica de Louças e Vidros de Otto Brutsche – foi na Capital também que Lucia deu à luz o único filho. No retorno a Caxias, a jovem emendou serviços na Gethal Indústria de Madeira Compensada e nas cozinhas do City Hotel e do restaurante da família Michelin, então situado na Rua Pinheiro Machado, 1.807.

Mas foram as referências ao episódio da Gazola que fizeram seu Luiz marejar os olhos durante a entrevista.

– Aquele reconhecimento e a medalha foram o orgulho da vida dela. Minha mãe me fez prometer que quando ela morresse, botariam a medalha junto no caixão. E eu botei – conta o filho, que tinha apenas 18 anos na época e, sozinho, foi o responsável por todo o ritual fúnebre.

Era a semana do Dia das Mães de 1967, e o jovem Luiz Carlos havia comprado um par de sapatos para dar de presente a Lucia naquele domingo. Não deu tempo. Doente e internada havia uma semana no Hospital Saúde, Lucia Dalle Molle faleceu aos 43 anos em 12 de maio de 1967, uma sexta-feira, às vésperas do “seu dia”.

Velada pelo filho na capela do próprio Cemitério Público Municipal, a antiga operária da Gazola foi sepultada na gaveta de número 70, no quarto andar do bloco sete, como uma heroína.

De medalha no peito... e sapatos novos.

As causas do acidente na Gazola nunca foram devidamente esclarecidas. A mais provável é de que uma faísca tenha dado início aos estouros, visto que a empresa manejava o explosivo fulminato de mercúrio, muito sensível à fricção e ao impacto.

Além de Lucia Dalle Molle, Nilo Travi e Ivo Antonio Gazola, auxiliaram no socorro às vítimas diversos funcionários do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), cujo escritório ficava a poucos metros da fábrica, na BR-116. Entre eles, Ivo Maciel, Alcides Reali, Maximino Peroni, Adelino Fabrin, Emanuel Correa, Laurindo Cardoso, Avelino Cardoso, Joaquim Slongo e Benedito da Silva. Outros envolvidos no resgate foram o chofer de praça Carelli e os servidores da prefeitura Izolino da Costa e Fermino Inácio, este último guarda da Praça Vestibular Abramo Eberle, em frente ao Monumento ao Imigrante.

Nos hospitais Pompéia e Del Mese, as operárias receberam atendimento dos médicos Félix Spinato, José Aloysio Brugger, Decio Merlotti Pereira, Ataliba Finger, Oscar Telles, Luiz Faccioli e Rocha Netto.

Adauto Celso Sambaquy, 81 anos

Compartilhe